■

문학, 상처 위에 피어난 연대의 언어

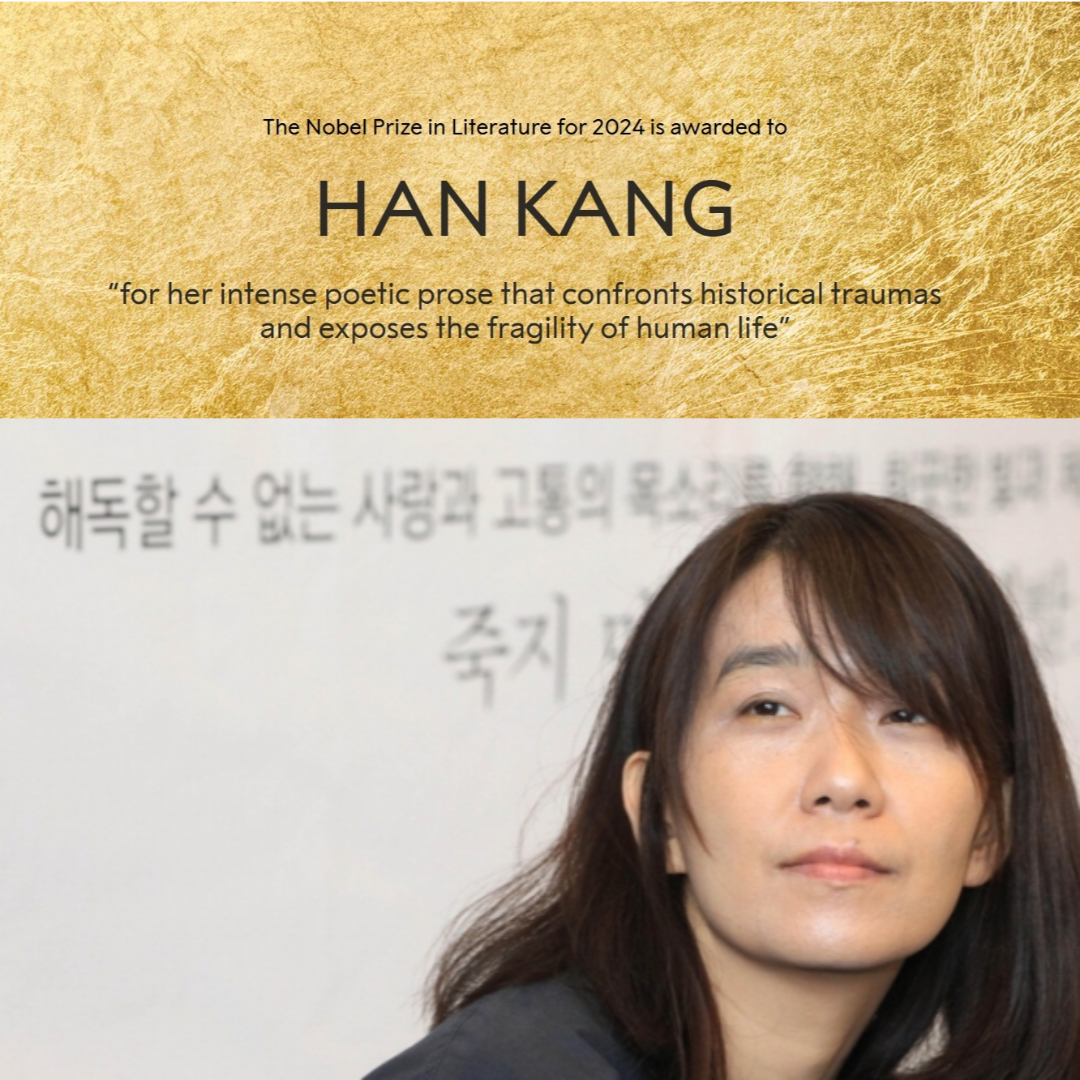

한강의 노벨문학상 수상은 한국 문학이 세계 무대에서 인정받은 경사이자, 작가 개인의 성취를 넘어 한국 사회 전체가 돌아보아야 할 문화적 이정표다.

그러나 수상 이후 일부 보수 진영에서 작품에 담긴 역사적 해석과 이데올로기에 대한 우려를 제기하며, 문학이 정치의 그림자 아래서 논란의 대상이 되는 현실은 참으로 안타깝다.

보수의 우려는 가볍게 여겨져선 안 된다. 그들의 상처는 오랜 세월 이념 갈등 속에서 반복된 오해와 누적된 분열의 기억 속에 뿌리내려 있다.

특히 <소년이 온다>와 같은 작품이 한국 현대사 속의 비극을 다룰 때, 그 서술의 방향이 편향되어 있거나 일방적이라 느끼는 이들에게는 문학이 공감보다는 배제의 언어로 다가올 수 있다. 그들은 문학이 분열을 부추기기보다 아픔의 양면을 껴안아야 한다고 생각하며, 이는 한국 사회 전체의 화해와 통합을 바라는 마음에서 비롯된 정당한 감정이다.

허나 문학은 이념을 넘어선 자리에서 인간을 말한다. 한강의 작품은 특정 정치 진영을 대변하기보다, 억압받은 존재들의 고통과 상실, 그리고 침묵 속의 절규를 시적으로 복원해 낸다. <채식주의자>는 사회 구조 속에서 말할 수 없었던 내면의 자유를 탐색하며, 『흰』은 상실과 애도를 이미지로 풀어낸 독창적인 실험이다. 그 작품들은 좌도 우도 아닌, 누구나 경험하는 인간 존재의 본질에 다가서는 성찰이다.

보수든 진보든, 이 땅에 살아온 이들이 공유한 공통의 슬픔과 희망이 있다면, 문학은 그 중간 지대에서 상처의 다리를 놓을 수 있어야 한다. 문학은 단죄가 아니라 경청의 예술이다. 한강이 조명하는 폭력의 흔적 또한, 그 어느 누구를 향한 정죄가 아니라, 다시는 같은 일이 반복되지 않기를 바라는 고요한 목소리로 읽힐 수 있어야 한다.

한강의 수상이 공론화되지 못하고 그늘 속에 거론되는 지금의 현실은, 한국 문학이 직면한 이념의 굴레를 다시 성찰하게 한다. 문학은 본래 다름을 견디는 힘이며, 상반된 목소리를 조화롭게 품을 수 있는 공간이어야 한다. 진보가 환호할 때, 보수는 침묵하고 있는 지금이야말로, 문학이 치유와 이해의 가교가 되어야 할 이유가 분명해진다.

문학은 분열을 껴안고, 상처를 보듬으며, 때로는 말 없는 연민으로 시대를 건넌다. 한강의 문학 역시 그러하다. 이념의 잣대를 내려놓고, 그의 작품을 한국인의 고통과 회복의 언어로 읽는다면, 그 문학은 좌도 우도 아닌, 우리 모두의 이야기로 자리매김할 수 있다.

그때, 비로소 한국 문학은 진영을 넘어 세계와의 진정한 대화를 시작하게 된다. 한강의 수상은 끝이 아닌 출발이다. 이제 한국 문학은 모두의 마음에 응답하는 길로 나아가야 한다.

ㅡ 청람 김왕식

'청람과 수필' 카테고리의 다른 글

| 스승의 가르침, 삶의 길이 되다 (0) | 2025.04.13 |

|---|---|

| 청람서루 방문기 ㅡ 시인 변희자 (0) | 2025.04.13 |

| 햇살을 닮은 사람, 엘리너 (0) | 2025.04.11 |

| 4. 스승과 달삼의 대화 ㅡ 나무의자 3화 (0) | 2025.04.11 |

| 3. 스승과 달삼의 대화 ㅡ 빈 그릇 2화 (0) | 2025.04.11 |