■

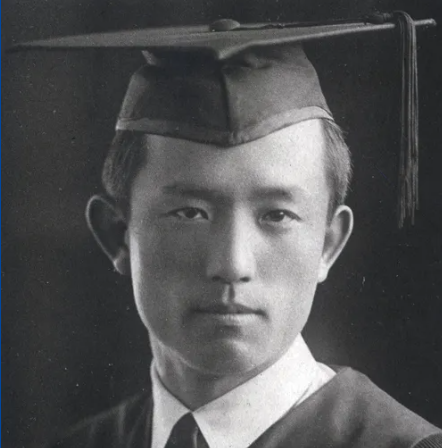

가슴에, 윤동주 한 사람

청람 김왕식

1.

그는 바람처럼 조용했다.

솜저고리 한 벌에도 마음을 접어 넣을 줄 알았고

책 한 권에도 나라를 담아 넣을 줄 알았다.

작은 주머니엔 늘 펜 하나,

그보다 더 작은 주머니엔

시보다 더 조용한 분노가 있었다.

2.

겨울 다다미 위, 젖은 종잇장처럼

조용히 눕던 청춘 하나.

늙은 제국의 혀끝에서

그는 날마다 조국을 외웠다.

그리고 매일,

조국은 그의 뼈로 번역되었다.

3.

그는 웃는 얼굴로 시를 썼고

울음 같은 목소리로 별을 썼다.

별은 죽음보다 먼저 울었고

그 울음은, 창백한 시멘트 바닥에

눈뜨고 누운

한 민족의 기도였다.

4.

어머니여, 그 아들을 기억하라.

형제여, 그 형을 가슴에 두라.

그가 지녔던 독수리의 발톱은

결코 피를 삼키지 않았다.

오직 사랑 하나,

시 하나로만 피를 대신했다.

5.

지금도 그가 쥐었던 조국은

두 손 안에서 작아지지 않았다.

가만히 가슴에 얹어보면,

뜨겁다.

윤동주,

그 이름 하나가 아직도

시보다 더 시답게

숨을 쉰다.

ㅡ 청람

■□

자작시 해설 ㅡ 청람

이 시는 윤동주 시인을 향한 깊은 외경과, 일제강점기라는 비극의 시대 속에서 꺼지지 않던 그의 민족혼을 오늘에 되살리고자 했다.

동주는 바람처럼 조용한 존재로 그려지지만, 그 내면엔 누구보다도 격렬한 시대 의식과 저항의 불꽃이 일렁이고 있었다. ‘솜저고리 한 벌에도 마음을 접어 넣을 줄 알았고, 책 한 권에도 나라를 담아 넣을 줄 알았다’는 구절은 윤동주의 절제된 삶과 민족을 향한 사랑이 일상의 소소한 선택 속에서도 드러났음을 은유적으로 표현한다. 검박한 외양 뒤에 숨겨진 그의 불타는 민족의식이 시 전체를 관통한다.

두 번째 연에서는 다다미 위의 젖은 종잇장, 그리고 늙은 제국의 혀끝이라는 이미지를 통해 윤동주가 일본 유학 중 겪은 내면의 고통과 억눌림을 드러낸다. 그는 비록 말없이 눕고 또 외로웠지만, 조국을 잊지 않고 시로, 뼈로, 존재 전부로 저항했다. 이 저항은 피가 아닌 언어의 방식이었고, 그것이 곧 윤동주만의 독특한 민족혼의 발현이었다.

세 번째 연은 윤동주 시의 특성인 ‘슬픔과 저항의 공존’을 보여준다. '웃는 얼굴로 시를 썼고 울음 같은 목소리로 별을 썼다'는 표현은 그의 시 세계가 얼마나 고요하면서도 날카로웠는지를 말해준다. 별은 그의 시의 상징이자, 조국과 이상을 품은 존재의 은유다. 시멘트 바닥 위, 눈을 뜨고 쓰러졌다는 이미지는 순교자와도 같은 그의 죽음을 상징하며, 그 자체로 조국을 위한 마지막 기도였다.

네 번째 연은 시인의 내면에 있었던 격렬한 분노와 정의감이 외면의 따뜻함 속에 어떻게 숨겨져 있었는지를 보여준다. 그는 폭력으로 저항하지 않았고, 피로도 정의를 입증하지 않았다. 오직 ‘사랑 하나, 시 하나’로 조국을 지켰다. 이 숭고한 태도야말로 윤동주를 윤동주 되게 한 정신이다.

마지막 연에서는 그의 정신이 시간 속에서 결코 퇴색되지 않고 지금도 ‘시보다 더 시답게’ 살아 숨 쉰다는 선언으로 마무리된다. 이는 윤동주라는 존재가 단순히 과거의 인물이 아니라 오늘날에도 여전히 민족의식과 시 정신의 등불로 남아 있음을 강조한다. 이 시는 윤동주의 생애와 문학, 그리고 그 속에 녹아든 뜨거운 저항의 정신을 오늘의 언어로 다시 품는 헌사이며, 시대를 초월한 외경의 고백이다.

ㅡ 청람 김왕식

'청람과 시문학' 카테고리의 다른 글

| 어느 봄날의 완상玩賞 ㅡ 시인 박철언 (0) | 2025.04.09 |

|---|---|

| 벽면을 대하며 ㅡ 시인 백영호 (1) | 2025.04.09 |

| 분노와 절규 ㅡ 시인 이상엽 (0) | 2025.04.08 |

| 나만의 시집 (0) | 2025.04.08 |

| 햇살을 닮은 마음 (0) | 2025.04.08 |