■

신 아리랑

시인 변희자

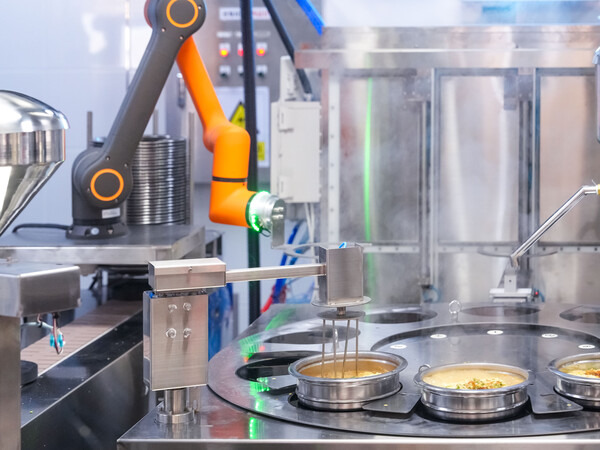

로봇 팔이 국수를

거침없이 말아준다

멸치 우린 국물에 취하고

금속팔 매끈한 매력에,

춤사위에 흠뻑 빠져든다

아리아리 쓰리쓰리

아라리오

교통카드 발매기 앞

허리 굽은 노인

이 버튼 저 버튼 헤매이다

겨우 받은 차표 한 장

아리아리 쓰리쓰리

아아라리오오

노인이 뒷걸음친다

눈앞에 선 버스에는

운전석에 기사가 없다

아리아리 쓰리쓰리

너머었구나

■

문학평론가 청람 김왕식

ㅡ

변희자 시인은 MZ 중년이다.

그의 시 '신 아리랑'은 전통과 현대, 인간과 기술, 익숙함과 낯섦이 교차하는 풍경을 '아리랑'이라는 민요의 정조 속에 절묘하게 녹여낸 작품이다. 시인은 빠르게 변화하는 기계문명 속에서 인간 존엄성과 소외의 문제를 놓치지 않으며, 그것을 비판하거나 두려워하기보다, 미학적으로 직시하고 감각적으로 직조해 낸다.

시의 전반부는 로봇 팔이 국수를 말아주는 장면으로 시작된다. 이는 단순한 기술의 묘사가 아니라, 산업화 이후 기계가 삶의 영역을 침범해 들어오는 장면을 유희처럼 풀어낸다. '멸치 우린 국물에 취하고 / 금속팔 매끈한 매력에'라는 구절에서는 전통적 맛과 기계적 아름다움이 낯설게 공존한다. 여기서 시인은 인간의 감각이 변화하는 지점을 미학적으로 포착한다. 기술은 위협이 아니라, 어쩌면 새로운 무대로서의 매혹으로 다가온다.

노인은 한 번 놀란다.

중반부에 등장하는 노인은 인간과 기계 사이의 간극을 상징한다. 버튼 하나 제대로 누르지 못하고 헤매는 모습은 디지털 소외를 극명히 드러내며, 사회적 약자에 대한 시인의 따뜻한 시선을 엿보게 한다. 이러한 시선은 ‘아리아리 쓰리쓰리’라는 구절로 반복되며 민중의 한과 연민의 정서를 불러일으킨다. 이는 시인이 기술문명의 풍경을 민요라는 감각적 형식으로 감싸 안으며, 한국적 정서를 잃지 않으려는 시적 태도라 할 수 있다.

노인은 두 번 놀랐다.

결말부에서 운전기사가 없는 버스를 마주하는 노인의 뒷걸음질은, 단순한 놀람을 넘어선 문명 충돌의 상징이다. ‘너머었구나’라는 마지막 행은 시간의 강을 건넌 세대의 절망적 자각이자, 존재의 경계를 넘은 문명의 비가적 선언처럼 들린다. 이 절창은 시인이 인간 존재의 위태로움과 기술문명의 이질감을 섬세하게 껴안으며, 여전히 '사람'을 향한 따뜻한 눈길을 놓지 않음을 보여준다.

노인은 세 번 놀랬다.

요컨대, 변희자 시인은 기술이 일상이 된 시대에도 인간에 대한 연민과 감각의 고리를 놓지 않으며, 시적 감수성과 한국적 미의식으로 그것을 품는다. 그의 철학은 기술의 혐오가 아닌 공존의 미학에 있으며, 미의식은 '아리랑'이라는 집단 감정의 리듬 속에 인간 존재를 새롭게 길어 올리는 데 있다. 그는 낡은 정서를 버리지 않고, 낯선 미래와 맞닿으며 시의 지평을 확장한다.

ㅡ 청람 김왕식

'청람과 시문학' 카테고리의 다른 글

| 잿빛 심장 위에, 나무 한 그루 (0) | 2025.04.08 |

|---|---|

| 하늘의 시인에게 ㅡ천상병 시인께 바칩니다 (0) | 2025.04.08 |

| 소유의 그림자 (0) | 2025.04.08 |

| 김소월 '진달래꽃'에 부쳐 (0) | 2025.04.08 |

| 뿔난 노인, 미소 짓는 노인 (2) | 2025.04.08 |